「ひので」は、打ち上げ以来、太陽の謎に迫る数々の大きな発見をしてきました。それらについてご紹介します。

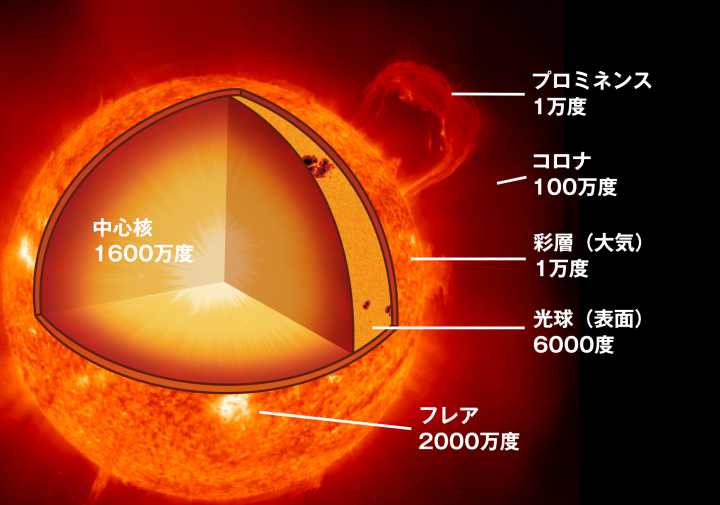

表面は6000度、上空(コロナ)は100万度のナゾ

太陽の表面(光球)の温度は約6000度、その上空の彩層はおよそ1万度、さらにその上空のコロナは100万度以上ですので、太陽大気は、外層ほど高温になっていることがわかります。太陽を輝かせるエネルギーは、太陽の中心部(中心核)で生み出され、中心から四方八方に拡散していきます。従って、太陽表面から離れるほど温度が高くなるこの温度の逆転現象は、たき火やストーブから離れるほど温度が高くなるのと同じことになり、とても不思議な現象ということができます。コロナはどうやって温められているのか――この謎は「コロナ加熱問題」と呼ばれ、長年にわたって太陽物理学の大問題のひとつになっています。

磁場の波がコロナを温める?

コロナの加熱に磁場が重要な役割を果たしていることは分かっています。磁場を介したコロナ加熱のメカニズムには様々な仮説がありますが、その中で有力なもののひとつが「波動加熱説」です。磁力線を伝わる波がコロナまでエネルギーを運び、コロナで波のエネルギーが熱に変わってコロナを温めるという説です。

「ひので」が波を捉えた!

「ひので」はこの説が正しいことを証明できそうな観測結果を示しました。

まず、2007年に「ひので」は磁力線を伝わる波を見つけました。動画の矢印の部分を見てください。プロミネンスと呼ばれる、高温コロナ中に浮かぶ彩層の大気が、上下に波打っています。プラズマは磁力線に沿って動く性質があることから、プロミネンス中のプラズマの上下振動は磁力線を伝わる波によるものと考えられます。プロミネンスの揺れは非常に僅かな動きですので、大気ゆらぎの影響を受けない宇宙空間からこれまでにない高い空間分解能の観測を実現した「ひので」だからこそ得られた成果といえます。(詳しくは、こちらを参照。)

「ひので」可視光・磁場望遠鏡がとらえたプロミネンスを伝わる波動の様子

(©JAXA/国立天文台)

波のエネルギーが熱に変わる過程を明らかに

しかし、波が見つかったというだけでは、この波が本当にコロナを加熱しているといい切ることはできません。波がコロナまでエネルギーを伝え、コロナで熱エネルギーに変換されなければならないからです。2015年に、コロナで波のエネルギーが熱に変わる過程が、観測と理論の協働により示唆されました。「ひので」とアメリカの太陽観測衛星IRISによる共同観測、および国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイ」を用いた数値シミュレーションを統合した研究の結果、共鳴吸収とそれに伴って発生する乱流によってプロミネンスが加熱される可能性が高いことが示されたのです。(詳しくは、こちらを参照。)

コロナ下部にコロナの加熱源があることを示した

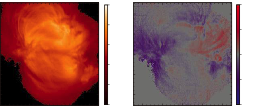

また、「ひので」は、コロナを加熱するのに重要な場所がコロナ下部周辺にあることを示しました。極端紫外線撮像分光望遠鏡で、コロナから放射される輝線の分光観測を行いました。従来に比べて著しく高解像度・高感度でコロナの分光観測を実現することができたので、図のように活動領域コロナの奥行き方向の速度(視線速度)の分布図をつくることができ、コロナループの根元付近でプラズマの上昇流を初めてとらえました。これはコロナ下部でコロナを加熱する機構が働いていることを示しているものと解釈することができます。

活動領域コロナの画像(左)と奥行き方向の速度の分布(右)

(©国立天文台/JAXA)

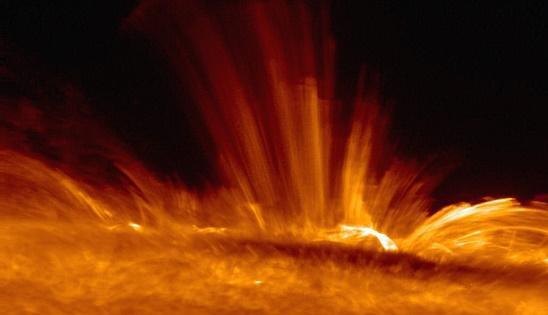

ダイナミックに活動する彩層

コロナがダイナミックに活動していることは「ようこう」の観測によって明らかになりましたが、彩層はコロナと異なり穏やかな領域だろうというのが多くの研究者の予想でした。ところが、「ひので」は、その予想に反してダイナミックに活動する彩層の姿を発見することになりました。黒点の周辺で、プラズマが上空のコロナへダイナミックに噴き上げられる様子が克明にとらえられています。大気のゆらぎの影響を受ける地上望遠鏡では微細で突発的なジェット現象を鮮明にとらえることは大変難しく、軌道太陽天文台としての「ひので」の威力がいかんなく発揮された成果といえます。そして、こうした彩層のダイナミックな活動現象が、コロナの加熱に重要な役割を果たしているのではないかと考えられるようになりました。

ダイナミックに活動する彩層(©国立天文台/JAXA)

太陽の爆発現象(フレア)の予測をめざして

「ひので」可視光・磁場望遠鏡で精密な磁場測定が可能になったことで、太陽フレアを起こすきっかけとなる磁場構造を、シミュレーションモデルと実際の観測とを比較して検証することが可能になってきました (詳しくは、こちらを参照)。

また、光球の精密な磁場構造の測定からコロナ磁場をより正確に推定して、コロナにどれだけの磁気エネルギーが蓄積されているかを求めることができるようになりました。

一方で、太陽フレアの「エンジン」として考えられている磁気リコネクションの詳細に迫る研究でも、「ひので」は成果を挙げています。磁気リコネクションでは、磁場のエネルギーが熱やプラズマの運動に変換されますが、その結果生じた高速のプラズマ流を、「ひので」の極端紫外線撮像分光装置が分光観測により見つけています。

太陽内部でつくられる磁場

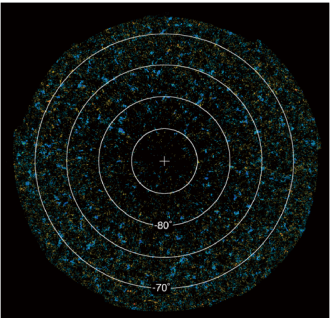

太陽極域における強い磁場を発見

黒点は磁場の強い所です。太陽は磁場だらけの星といえます。この磁場は太陽内部でどのようにしてつくられているのでしょうか。太陽はプラズマ(電気を帯びた粒子)のかたまりです。プラズマが動くと、電流が流れるのと同じことですから、磁場が生じます。太陽には東西方向に電流が流れているので、南北方向の磁場が生じます。しかし、これだけでは黒点の磁場は説明できません。太陽の自転速度は赤道から極に向かうにつれて遅くなります(これを差動回転と言います)。南北方向の磁場は、差動回転のために赤道付近の磁力線が段々と引き伸ばされることで太陽に巻き付いていき、自転と同じ方向の磁力線ができると考えられています。その一部が表面に浮かび上がって黒点が形成されると考えられます。この過程において、黒点の磁場の強さや黒点の数を決めているのは、差動回転によってねじられる前の南北方向の磁場です。そして、その磁場の一部が、唯一太陽の表面に現れていると考えられる場所が極域です。ですので、極域磁場を知ることは、太陽全面に及ぶその後の磁気活動を知る上でも非常に重要です。

しかし、極域は、地球の公転軌道面から観測すると、極端に斜めになっている表面を観測することになるので、細かな様子を見ることがとても困難です。「ひので」の高い解像度は、斜めからの観測でも詳しく調べることを可能にしました。

その結果、「ひので」は太陽極域における強い磁場を発見しました。それまで、極域には広がった弱い磁場しか存在しないと考えられていましたが、「ひので」可視光・磁場望遠鏡は、黒点と同じような1000ガウス(0.1テスラ)を超える強い磁場が極域全域に小さなかたまりとして点々と存在していることを発見しました。(詳しくは、こちらを参照。)

2012年4月の太陽南極域の磁場強度分布図。

青い点はN極、赤い点はS極を表す。(©国立天文台/JAXA)

短寿命水平磁場を発見

一方、プラズマが対流で動くことにより、小規模なスケールの磁場が生み出される可能性が示唆されていました。「ひので」可視光・磁場望遠鏡は、黒点よりもずっと小さく、寿命も短く、太陽表面で水平方向を向いた磁場が、太陽全面を覆い尽くしていることを発見しました。この磁場は短寿命水平磁場と呼ばれています。「ひので」の高い偏光測定精度により実現した成果です。この磁場は太陽全面、到るところに存在するので、潜在的にはそのエネルギー量は膨大なものになり、コロナ加熱を賄える可能性があります。(詳しくは、こちらを参照。)

当ページの画像、映像のご利用については、こちらをご覧ください。当ページの画像、映像でクレジットが明記されていないもののクレジットは『国立天文台/JAXA』です。当ページ内の、クレジットが『国立天文台/JAXA』、『国立天文台/JAXA/MSU』および『国立天文台、JAXA、NASA/MSFC』である著作物については、国立天文台が単独で著作権を有する著作物の利用条件と同様とします。著作物のご利用にあたっては、クレジットの記載をお願いいたします。なお、報道機関、出版物におけるご利用の場合には、ご利用になった旨を事後でも結構ですのでご連絡いただけますと幸いです。ご連絡はsolar_helpdesk(at)ml.nao.ac.jp((at)は@に置き換えてください)にお願いいたします。